Dejar de ver la tele no significa que no quiera ver el dolor, pero elijo conscientemente de qué me quiero nutrir. Si ver noticias implica absorber una gran carga de injusticia, la cual me genera impotencia al no poder cambiar ciertas cosas porque está fuera de mi control y la infelicidad me gobierna, prefiero mantenerlo al margen.

El otro día estaba en la carnicería y escuché la siguiente conversación:

—La niña esa murió por hacer un dibujo.

—No es así.

—Es verdad, lo dijeron en la tele.

—La historia es otra…

Una simple charla como esa fue llamativa porque, aunque no sabía de qué estaban hablando no pude evitar pensar: «¿La verdad es lo que los medios nos cuentan? ¿Hasta qué punto nos creemos esas fuentes?»

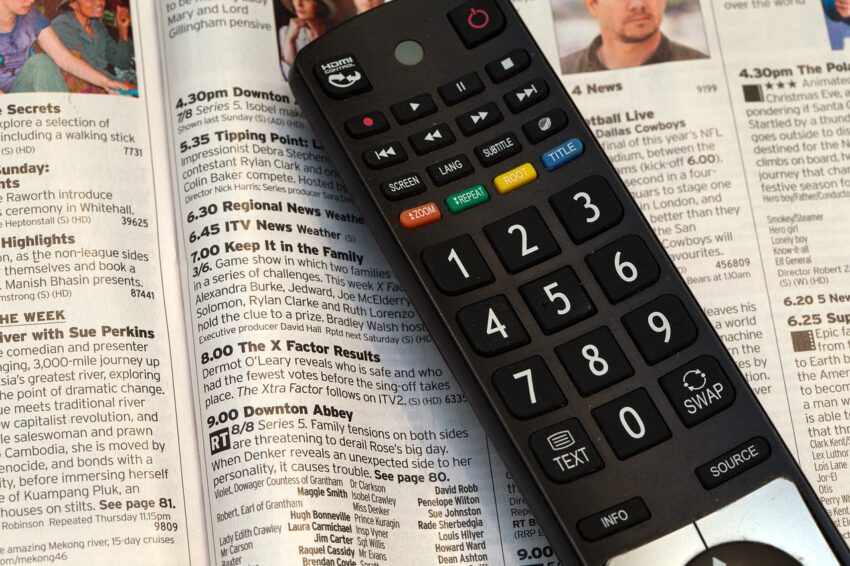

Creo que lo que más noto de no ver la televisión es el poder que ejerce en el otro. Cada vez que alguien me cuenta algo con la carga de una emoción tan mala como la rabia, la ira, la tristeza o el peso de la injusticia o me hace propaganda sin darse cuenta, me hace pensar que no estoy hablando con una persona sino con la marioneta de un canal. A menudo, me dan ganas de coger un mando, darle al botón de apagar y decirle: «Hola. ¿Hay alguien ahí? Por favor, ser oscuro y vil deja de poseer y controlar a esta persona a través de tus noticias porque quiero hablar con el ser real que habita este cuerpo y no contigo.»